Auf der ADFC-Lichterfahrt demonstrierten Klein und Groß für mehr Verkehrssicherheit © ADFC Berlin / Wibke Reckzeh

Radnetz: Wir brauchen Elefantenschritte

Wo stehen wir beim Ausbau des Berliner Radnetzes? Und wie können wir schnel ler werden? Aufschluss geben der Fortschrittsbericht Fahrrad 2021 und eine Publikation vom ADFC. Von Solveig Selzer.

Wer erinnert sich noch an das Kinderspiel „Fährmann, wie tief ist das Wasser?“ Nachdem der Fährmann z.B. „fünf Meter“ antwortet, fragen die anderen „Und wie kommen wir rüber?“, woraufhin der Fährmann ein Kommando wie „auf einem Bein hüpfend“ oder „mit Mäuseschritten“ gibt. Wie tief das Wasser im Berliner Radverkehr ist, d. h. wie viele Kilometer Radwege noch gebaut werden müssen und wie viele schon geschafft sind, darüber gibt der Fortschrittsbericht Fahrrad 2021 Aufschluss. Darin schildert die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz jedes Jahr, welche Erfolge es beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur gegeben hat und wie der Stand bei den verschiedenen Maßnahmen ist. Gut voran kommt sie beispielsweise beim Ausbau von Fahrradbügeln. Ziemlich langsam vorwärts geht es hingegen bei den Radschnellverbindungen und Fahrradparkhäusern an ÖPNV-Stationen.

Das Dringlichste für den Umbau der Berliner Straßen gemäß Mobilitätsgesetz ist das Radnetz, das es jetzt auszurollen gilt. Ein Radnetz verbindet die wichtigen Orte in einer Stadt miteinander: Wohngebiete, Schulen und Kitas, Arbeits- und Kulturstätten, Einkaufs-, Sport- und Freizeitzentren, aber auch Erholungsgebiete. Die Radwege müssen einen guten Belag haben und so breit sein, dass Radfahrende einander gefahrlos überholen können. Nach einem langen Verfahren wurde von der Senatsverwaltung ein Netz bestehend aus drei Komponenten verabschiedet: erstens einem Vorrangnetz, für das besonders hohe Qualitätsstandards gelten, in dem die Belange des Radverkehrs vorrangig berücksichtigt werden sollen und das mit Priorität ausgebaut wird; zweitens einem Ergänzungsnetz, das sich ebenfalls über die ganze Stadt spinnt und vor allem dafür sorgt, dass alle Gebiete gut erschlossen sind; und drittens aus gesicherten breiten Radverkehrsanlagen an allen Hauptverkehrsstraßen, jener Straßengattung, die den allermeisten Radfahrenden in ihrer heutigen Form vom Radfahren abschreckt.

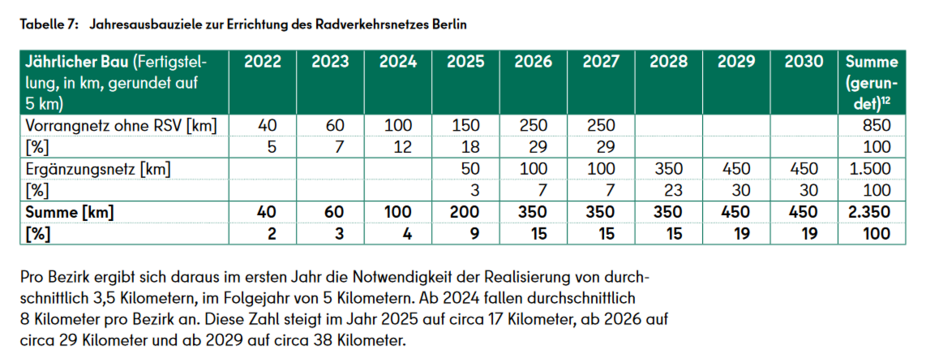

Das Mobilitätsgesetz legt fest, dass das gesamte Radnetz – also Vorrangnetz, Ergänzungsnetz und Radwege an Hauptstraßen, die nicht Teil des Vorrang- oder Ergänzungsnetzes sind – bis 2030 fertig sein soll. Dafür wurde im Radverkehrsplan ein Zeitplan entwickelt, demzufolge das Vorrangnetz 2027 fertig sein soll und sich die Jahrespläne für den Ausbau stetig erhöhen (siehe Tabelle 1 unter Downloads).

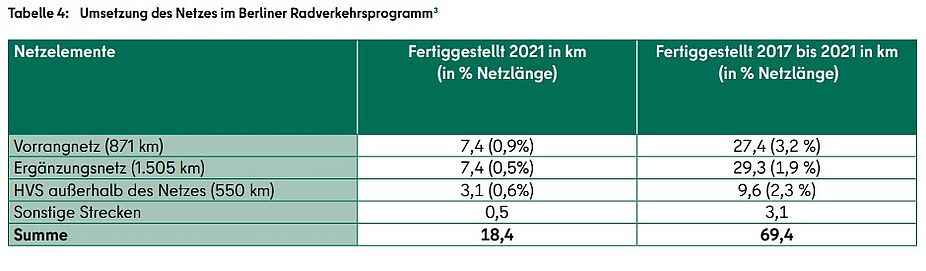

Die Berliner Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag 2021 angekündigt, das Vorrangnetz und die Radwege an Hauptstraßen bis 2026 fertigstellen zu wollen. Wie viel ist heute auf der Straße angekommen? Berlin hat laut Fortschrittsbericht in den vergangenen fünf Jahren rund drei Prozent des Vorrangnetzes, zwei Prozent des Ergänzungsnetzes und zwei Prozent der Radwege an Hauptstraßen geschaffen. Das heißt, die restlichen 97 bzw. 98 Prozent müssen in den nächsten fünf bzw. neun Jahren gebaut werden (siehe Tabelle 2 unter Downloads).

200 Jahre fürs Radnetz

Konkret heißt das, es müssen jedes Jahr im Durchschnitt 170 Kilometer Vorrangnetz, 164 Kilometer Ergänzungsnetz und 136 Kilometer sichere Radverkehrsanlagen an Hauptstraßen gebaut werden, beidseitig natürlich. Man kann die Jahreskilometer auch sukzessive steigern, dann muss aber klar sein, wie der Bau der vielen Schlusskilometer bewältigt werden soll. Mit je sieben Kilometern Vorrang- und Ergänzungsnetz und drei gebauten Kilometern Radwegen an Hauptstraßen im Jahr 2021 ist Berlin allerdings meilenweit davon entfernt, das Radnetz in der festgelegten Frist fertigzustellen.

Da fällt es schwer, in den Tenor der Zusammenfassung des Fortschrittsberichts Fahrrad einzustimmen. Dort ist zu lesen, dass sich der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur „auch im Jahr 2021 positiv“ gestaltet habe. Der Ausbau erfolgt gefühlt jedoch in Mäuseschritten. Im aktuellen Tempo hätten wir in 114 Jahren ein Vorrangnetz, in 200 Jahren ein Nebennetz und in 174 Jahren sichere Radwege an den Hauptstraßen, die nicht zum Vorrang- oder Ergänzungsnetz gehören.

Eine unlösbare Aufgabe also? Spuckt die Koalition größere Töne, als ihre Verwaltung bewältigen kann? Sollte man diesen unrealistischen Plan nicht aufgeben und die Hände in den Schoß legen bzw. ans Auto-Lenkrad?

Der ADFC hat im Frühjahr 2022 eine Publikation herausgegeben, die inspirierende Beispiele enthält, wie man sehr schnell mit pragmatischen Maßnahmen die Situation für den Radverkehr verbessern kann (siehe blaue Box rechts oben). InnoRADQuick, so der Titel, zeigt am Beispiel der sehr unterschiedlichen Städte Utrecht, Sevilla, Memphis und Austin, mit welchen Erfolgsfaktoren Städte in anderen Ländern ihren Willen, die Fahrradinfrastruktur schnell auszubauen, in die Tat umgesetzt haben. Sevilla etwa hat in nur vier Jahren ein Basisradnetz von 120 Kilometern geschaffen, wo vorher nur zwölf Kilometer unverbundener Radwege existierten. Das kann man Elefantenschritte nennen.

Berlin könnte schnell

Auch Berlin findet in der Publikation Erwähnung. Wieso? Weil es mit dem Pop-Up-Verfahren gezeigt hat, dass es in Sachen Radverkehr auch pragmatisch und schnell handeln kann. „Taktischen Urbanismus“ und „Planning-by-doing“ nennen die Autorinnen es, wenn man Elemente wie die Pop-Up-Radwege temporär anlegt und so die Stadt von morgen schon erlebbar macht. Anstatt die Hände in den Schoß zu legen, brauchen wir mehr Pop-Up. Damit würde die Verwaltung sich in Elefantenschritten fortbewegen und könnte die Frist vielleicht doch noch einhalten.